最新動向

Latest Trends

- 2025.5.27

- GX入門

夏日・真夏日・猛暑日

夏になると、天気予報やニュースなどで、夏日や真夏日、猛暑日といった言葉を聞きます。

これらには明確な定義があるのですが、その意味をよく知らないという方も多いのではないでしょうか?

まずは、知っているようでいて意外と知らない、「夏日と真夏日と猛暑日の違い」についてご説明します。

夏日・真夏日・猛暑日の定義

まずは「夏日」。

これは一日の最高気温が「25℃以上の日」を言います。

25℃以上で30℃未満なので初夏という感じで、それなりに快適な日と言えますね。

次に「真夏日」。

これは一日の最高気温が「30℃以上の日」を言います。

30℃を超えると夏本番の暑さという感じになりますね。

次に「猛暑日」。

これは一日の最高気温が「35℃以上の日」を言います。

35℃を超えるとかなり「危険な暑さ」と言え、熱中症のリスクもかなり高くなります。

「猛暑日」は比較的新しい気象用語で、気象庁が2007年4月に正式な予報用語としています。

他にも、似たような言葉で「熱帯夜」や「真冬日」、「酷暑日」などがあります。

「熱帯夜」は一日の最低気温が「25℃以上の日」、「真冬日」は一日の最高気温が「0℃未満の日」、「酷暑日」は一日の最高気温が「40℃以上の日」を指します。

ちなみに「酷暑日」は日本気象協会独自でつけた名称で、気象庁が定義しているものではないそうです。

真夏日・猛暑日の発生状況

気候変動による影響で、最近は夏の暑さが非常に厳しくなっています。

近年の真夏日・猛暑日の発生状況について調べてみました。

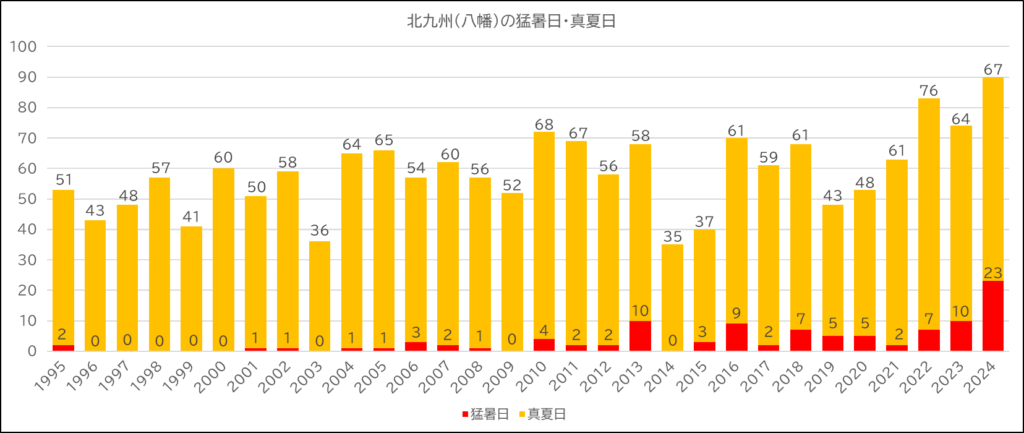

当「北九州GX推進コンソーシアム」のお膝元、北九州(八幡)の1995年から2024年まで、30年間の真夏日・猛暑日の発生状況のグラフです。

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

2013年以降で猛暑日の日数が大幅に増えていることがわかります。

それまでは年に数回あるかないかだったものが、二桁になり、2024年には23回も発生しています。2024年は猛暑日と真夏日をあわせると、年間90日に上っており、ほぼ3か月間30℃以上の日が発生しています。

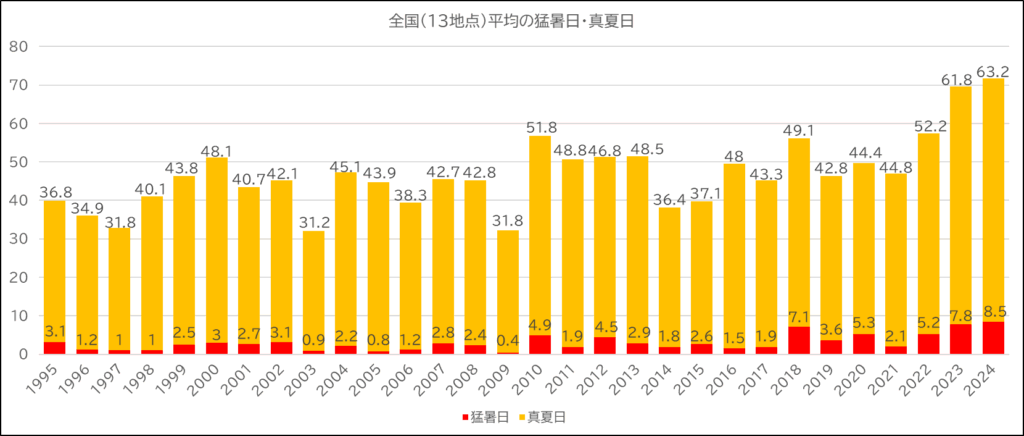

ちなみに全国平均でみると、下記のようになっています。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html

日本全国13地点の平均ですので若干なだらかになりますが、ここ数年で増加しており、北九州とほぼ同じような傾向になっています。

ちなみに40℃以上の「酷暑日」ですが、北九州では発生したことがありません。

九州全体でみても、これまでの最高気温は大分県日田市で2018年8月13日に記録した39.9℃が最高で、「酷暑日」は発生したことがありません。

日本全国でみると静岡県浜松(2020年8月17日)と埼玉県熊谷(2018年7月23日)で記録した41.1℃が最高です。

気象庁のホームページでは最高気温以外にも、気象に関する「歴代全国ランキング」がまとめてあります。

一度ご覧になってみてはいかがでしょう。

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/rankall.php

まとめ

データをみると、以前より真夏日・猛暑日の日数が明らかに増えているのがわかります。

熱中症など危険性により、夏場は日中の屋外での行動が制限されたりということが増えています。

これからも厳しい暑さが予想されます。

GHG排出量の削減といった根本対策ももちろん必要ですが、まずは目の前の暑さ対策・熱中症対策を講じ、くれぐれも健康に留意しましょう。